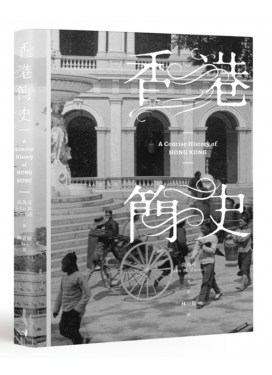

香港史

-

@香港簡史HK$128.00

內容簡介

查看更多...1841 年1 月25 日,一隊英國海軍官兵在中國南方珠江三角洲一個小島登陸,升起英國國旗;第二天,英國遠征軍司令代表英國政府正式佔領此地。

這個名為香港的不起眼小島,注定不平凡的歷史正式展開。

由「不毛之地」到「東方之珠」,由小漁港到國際金融中心,香港的地理優勢,令這個彈丸之地總是在世界舞台佔一席位;由兩個世界的邊界,由英國殖民地到中國的特別行政區,香港的曖昧身世,令這個矛盾的地方總是難以說得清。

1997 年7 月1 日,香港主權回權中國。「香港故事展覽以香港回歸作結,但這個由香港人書寫的故事仍將會日復日、年復年的永遠延續下去。」香港歷史博物館常設展更新之前,以這句作結。今天,香港再次站在歷史關口,香港人書寫的故事面臨另一次重要轉折。

暢銷香港歷史讀本《香港簡史》中譯版再次問世,由香港大學歷史系教授高馬可(John M. Carroll)梳理香港百多年的足跡,一探香港故事的前世今生。

Validate your login

登入/註冊

Create New Account